Alors qu’elle brillait comme Étoile à l’Opéra de Paris, Marie-Claude Pietragalla décidait il y a 20 ans de quitter ce statut envié pour voler de ses propres ailes. Jusqu’à aboutir à la création de sa compagnie. Ce costume de productrice et chef d’entreprise a apporté à celle qui aime abolir les frontières, une liberté nouvelle. Mais lui a fait prendre une part de risque qui lui a ôté une certaine forme de légèreté…

À 10 ans, vous passez le concours pour intégrer l’école de danse de l’Opéra de Paris. Ce jour-là, votre mère pensant bien faire vous a coiffé d’un chignon bas, alors que les autres ont un chignon haut, vous avez choisi une tenue jaune alors que toutes sont en tuniques roses. Faut-il en conclure que même dans des univers très codifiés, le talent sera repéré ?

C’est vrai que je me suis toujours sentie un peu en marge. Et cette petite fille en tunique jaune, coiffée pas comme les autres, j’ai eu la sensation de la porter en moi jusqu’au bout. Mais, en intégrant l’institution, on rentre dans le moule, dans cette éducation artistique très rigoureuse – pour ne pas employer le mot rigide -, qui demande beaucoup d’abnégation et de conscience presque d’adulte alors que l’on n’est qu’une enfant. On sait déjà ce que l’on veut faire plus tard. Et on sait que si on loupe ce rendez-vous, on le loupe pour toujours. Il y a une urgence qui s’installe.

Vous vous présentez comme une femme qui danse et non une danseuse. Mais comment rester soi dans ce type d’institution ?

J’ai toujours eu l’impression d’être à la fois à ma place… et pas à ma place. J’ai joué le jeu, c’est pour cela que je m’amuse du qualificatif de rebelle que l’on m’a parfois donné. Nous sommes dans une institution où il y a beaucoup de hiérarchie, de grades, de concours. J’ai fait tout cela en essayant de ne pas me perdre et de rester moi-même, de garder mon authenticité même si ce n’est pas évident. Et puis à un moment j’ai senti qu’il fallait partir et voler de mes propres ailes.

Dans une vidéo d’archives, Claude Bessy (directrice de l’École de Danse de 1972 à 2004) soulignait qu’“en 10 ans, sur 1 000 élèves, 4 danseuses étoiles femmes, 4 danseurs étoiles hommes [avaient] été nommés, sortant de l’école de danse de l’Opéra”. Comment fait-on pour émerger, car on peut considérer qu’à ce niveau, tous les danseurs travaillent durement ?

Oui, mais autant dans l’école vous êtes très cadré, autant quand vous entrez dans le corps de ballet, une sorte de sélection, presque naturelle, se fait. Vous avez les aléas de la vie, certaines personnes ne vont pas réussir à monter dans les premières années, vont rester dans des grades plus bas. Il y a des personnes qui désespèrent et qui relâchent l’attention, n’ont pas la même pugnacité, la même envie. C’est aussi une question de rencontres, d’ouverture d’esprit, de travail, d’intelligence, d’analyse. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte. Mais je n’ai jamais vu un excellent danseur ne pas être reconnu. Tôt ou tard, il l’est à sa juste valeur.

C’est aussi un univers de compétition, de rivalités. Comment l’avez-vous vécu ? Avez-vous été obligée vous aussi d’entrer dans ces schémas pour faire votre place ?

Bien sûr que la rivalité existe, mais je ne suis jamais rentrée dedans. Je suis incapable de mener ce genre d’intrigues ou d’entrer dans un système de Précieuses Ridicules, faisant la cour à la personne en vue ou décisionnaire. C’est quelque chose que je ne peux pas faire, même encore à mon âge.

Cela paye-t-il pour certains ?

Bien sûr, c’est évident, même s’il faut tout de même un minimum de capacités. Cela rentre en ligne de compte, surtout en France, car nous sommes dans une société de réseau. Je pourrais aussi employer le mot copinage. Cela ne se fait pas toujours à la valeur et au talent des gens. Mais j’ai quelque chose en moi, comme une espèce de lumière qui clignote et qui me dit : “non, continue ce que tu fais” Cela ne m’a pas trop mal réussi non plus. Je passe peut-être aussi à côté de choses importantes ou alors je les réalise plus lentement que les autres. Mais je me suis fixé une certaine éthique.

En 1998, vous quittez à 35 ans l’Opéra de Paris, bien avant l’âge fatidique pour un danseur. La décision a-t-elle été douloureuse ?

Oui. Quand je suis partie j’avais tout ce dont une Étoile pouvait rêver à l’Opéra. Je m’entendais très bien avec la direction, je collaborais avec tous les grands chorégraphes, j’abordais les rôles du répertoire que je voulais et je pouvais voyager à l’étranger. Mais j’avais envie de travailler aussi pour moi, trouver ma propre voie. La transition avec le Ballet de Marseille m’a aidée pour créer le Théâtre du Corps, où j’ai mené tous les projets dont j’avais envie, j’ai pu travailler avec des danseurs de formations différentes, des comédiens, des musiciens, des artistes de cirque. J’ai pu écrire des livres, tourner des films. Peut-être que si j’étais restée dans l’institution, je n’aurais pas fait tout ça. La liberté est chère à payer, mais vous gagnez autre chose.

Lorsque vous quittez l’Opéra, vous êtes nommée à la direction générale du Ballet National de Marseille. Vous y restez 6 ans, mais cette période a été compliquée. Avez-vous eu le sentiment de ne pas être comprise par les danseurs ? Ou que le travail ne suffit pas toujours à entraîner les hommes derrière soi ?

Bien sûr. On a toujours l’impression d’être incompris. J’avais une tâche qui était lourde, j’arrivais dans une maison créée par Roland Petit, qui était parti avec tout son répertoire. Il a fallu tout recréer en un an. Le fait de venir de l’Opéra de Paris, avec cette discipline, cette rigueur dans le travail, a aussi joué. Ma génération, c’est la génération Noureev. C’est quelqu’un qui était excessivement amoureux de l’art mais intransigeant, il avait de la force, de la poigne. Il mettait la barre haut. Nous venons de là. Après, c’est Marseille, il y a des rouages politico-culturels qui vous échappent. On vient vous chercher et 5 ans après on a envie que vous partiez. Je pense qu’il y a eu des erreurs des deux côtés, je ne dirais pas que je n’en ai pas commis. Mais c’était très violent, à un moment de ma vie où il aurait pu y avoir un peu plus de bienséance et de bienveillance. Quand vous êtes enceinte et que l’on vote votre licenciement le jour où vous enterrez votre père en Corse, vous le vivez forcément mal. À l’époque, il n’y avait pas les réseaux sociaux, toutes ces choses qui permettent de communiquer soi-même. Cela aurait sans doute été différent.

À l’Opéra de Paris, le passage éclair de Benjamin Millepied comme directeur de la Danse, et aujourd’hui les difficultés auxquelles Aurélie Dupont, qui lui a succédé à ce poste, doit faire face, montrent à quel point il peut être compliqué de réussir sur ce type de fonction à responsabilités…

Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Je ne le vis pas, donc je ne permettrais pas d’apporter une opinion. La seule chose que je pourrais dire, c’est qu’il faut oublier le monde que l’on a connu. Il faut garder les bons souvenirs, car c’est incroyable d’avoir côtoyé des artistes comme Noureev, Patrick Dupond, Forsythe, Robbins, Mats Ek, Roland Petit, Maurice Béjart, Cunningham… Mais je pense qu’à un moment, la vie change et les générations qui se succèdent ne se ressemblent pas. Cela peut créer de l’incompréhension, il peut y avoir une sorte d’autorité mal perçue.

Pourrait-on encore manager comme Rudolf Noureev aujourd’hui ?

Je ne crois pas, même s’il avait raison sur beaucoup de choses. Il n’y avait pas toujours la forme. Rudolf était colérique, pour moi c’est le dernier tsar de Russie. Il arrivait, drapé dans tous ses châles, dès qu’on ne comprenait pas un truc, il prenait le sabot et l’envoyait. Mais j’ai toujours fait abstraction de cela. Je me suis toujours dit : “prends, regarde”. Le problème, c’est que les gens voient mais ne regardent plus. Notre société est dans l’instant T, on zappe. Nous, nous observions beaucoup. Malgré ses débordements de caractère, c’est quelqu’un qui nous a marqués à vie. Il nous a transmis sa passion et son côté absolu dans le travail. Nous avons tous cette marque de fabrique, que la nouvelle génération n’a pas. Mais ils ont autre chose, d’autres qualités. Il faut adapter notre vision, peut-être un peu déformée, à ce qu’il y a maintenant. Rudolf Noureev avait non seulement cette carrière incroyable, cette aura, c’était une légende vivante, mais il nous aimait aussi beaucoup. Il disait toujours : les danseurs de l’Opéra de Paris sont capables de tout danser, de danser mes ballets – au niveau du répertoire classique le sien est le plus difficile – et on sentait qu’il y avait une admiration.

Faut-il admirer ses équipes pour bien manager, que les collaborateurs se sentent reconnus ?

Oui, ou valorisés, aimés. Mais le management, c’est ce qu’il y a de plus dur, dans n’importe quelle entreprise. Il peut y avoir très vite des conflits à cause d’interprétations. “Untel m’a dit cela, tel autre a eu un geste qui m’a fait penser que…” On tombe très vite dans la sur-interprétation mais malheureusement c’est humain. Il faut en avoir conscience et savoir le désamorcer très vite.

Justement, quel type de manager êtes-vous ?

Dans ma compagnie, sur des projets comme Lorenzaccio (du 1er au 10 février 2019 à la Salle Pleyel à Paris, puis en tournée, ndlr), nous sommes 11 comédiens-danseurs. Je me définis comme un couturier qui fait du sur-mesure. Chaque artiste que j’ai en face de moi, je l’observe – on s’observe d’ailleurs car c’est un échange – et puis je vais m’intéresser à eux et essayer de tirer le meilleur de mes artistes en les accompagnant avec bienveillance, douceur et en réagissant différemment selon les personnes. Quand vous avez un corps de ballet de 150 danseurs, c’est plus difficile à appliquer.

À l’image de ces cadres qui abandonnent des postes convoités dans de grands groupes pour monter leur projet, vous décidez en 2004 de fonder votre compagnie Le Théâtre du Corps, avec votre compagnon Julien Derouault. Pourquoi était-il important pour vous d’avoir à la fois une indépendance artistique et administrative ?

C’était important d’avoir l’indépendance artistique. Avec elle vient l’indépendance économique. Et c’est encore autre chose à gérer, c’est très lourd. Mais c’est formidable de se dire que l’on est à l’initiative de tous les projets. Je choisis ce que je veux faire, je n’ai pas de conseil d’administration qui va m’imposer telle ou telle chose, qui va mettre un veto sur un projet artistique que je trouve essentiel pour la compagnie. Quand vous avez des gens qui décident pour vous, vous avez beau argumenter, vous revenez parfois bredouille. Lorsque nous avons des idées de spectacle avec Julien Derouault, nous allons nous donner les moyens d’y arriver.

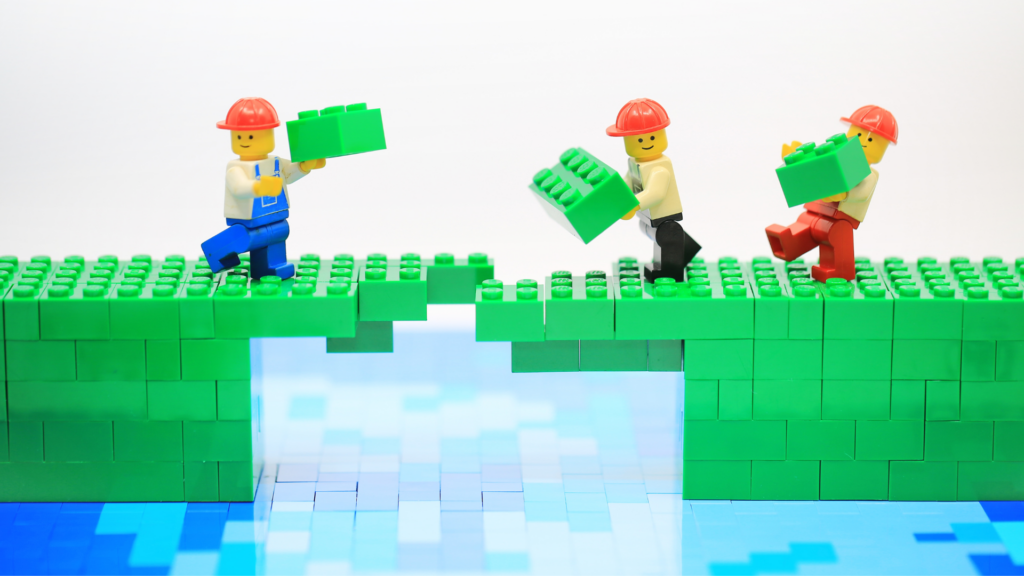

En revanche, vous prenez les risques ?

Oui. D’autant que nous sommes producteurs. La compagnie peut s’arrêter du jour au lendemain. Il y a toujours un challenge et une épée de Damoclès, mais c’est ça qui donne de l’adrénaline. Et on se sent vraiment vivant, parce que rien n’est jamais acquis !

Vous avez publié chez Michel Lafon, une série de livres pour enfants intitulés Étoile, dont le Tome 3 sortira en octobre. Faut-il voir dans ces ouvrages qui reviennent sur votre histoire, une volonté de transmettre ?

Oui. Ce qui est important c’est de transmettre certaines valeurs dans la danse. Évidemment que pour accéder à ce Graal qu’est l’Étoile, surtout à l’Opéra de Paris, il faut de l’abnégation, du travail, et encore du travail, de l’ouverture d’esprit, de l’analyse, du dépassement de soi. Ce sont des choses qu’il faut prendre tout petit, car il faut cette conscience tout de suite. Il faut surtout que les enfants se posent la question : “Pourquoi je danse ?” Un geste doit être chargé de sens (…) C’est dans cette logique de transmission aussi que j’ouvre en cette rentrée des cours réguliers à la Compagnie, à tout public.

Ce contenu n'est pas visible à cause du paramétrage de vos cookies.