Le Slip Français est emblématique de ces petites boîtes qui montent et n’ont pas peur de bousculer les codes de la communication, comme du management. Avec son franc-parler, Guillaume Gibault, le jeune fondateur, souhaite faire de son business roi du buzz, le “roi du slip incontesté et incontestable”. L’humour et le naturel seraient-ils les recettes miracles de la nouvelle génération ? Ce modèle a-t-il ses limites ?*

Diplômé d’HEC, vous avez lancé votre entreprise fin 2011. Le parcours tout tracé vers les entreprises de consulting ou les grands groupes n’était-il pas pour vous ?

En sortant de l’école, je suis allé chez General Electric. J’ai rejoint le Graduate program mais je n’ai vraiment pas passé un bon moment. J’ai démissionné au bout de 3 mois.

Je me rendais compte que j’avais fait beaucoup d’études, que j’avais énormément travaillé pour rejoindre un métier qui, dans le fond, ne me plaisait pas. Je me demandais ce que je faisais là. Je travaillais beaucoup sur Excel jusque tard le soir, dans une tour à la Défense et cela ne me plaisait pas. Je n’arrivais pas à donner du sens à tout cela. Je me suis dit : “S’il faut à un moment de ma vie, décider d’aller faire quelque chose qui me plaît, c’est maintenant !”

Était-ce le côté formatage ou le métier en lui-même qui ne vous plaisait pas ?

C’était un peu des deux : le format, le métier. J’ai eu une réaction assez violente vis-à-vis de cela. En fait je me suis posé la question de ce que j’avais envie de faire alors que j’étais déjà sorti de l’école…

N’étiez-vous pas supposé le faire avant ?

Mieux vaut tard que jamais ! Mais, c’est sûr, il est préférable d’essayer de le faire avant. Pour ma part, je l’ai fait certes un peu tard, mais je l’ai fait ! Aujourd’hui, je suis heureux dans mon travail, épanoui. Je n’ai d’ailleurs pas l’impression de travailler, ce qui est assez formidable. Et je le souhaite à tout le monde.

Les parcours de jeunes issus d’écoles de commerce qui ne se reconnaissent pas dans les postes qu’on leur propose dans les grandes entreprises et qui se lancent dans des projets un peu fous de création avant la trentaine se multiplient. On peut citer, par exemple, Michel&Augustin ou Faguo.

Avez-vous le sentiment qu’il y a un phénomène de génération ?

Je suis très flatté d’être comparé à ces entrepreneurs car ce sont de belles réussites. Tant mieux si cela se répand. Nos études devraient nous pousser à faire ce genre de choses, car nous créons des emplois, nous créons de la valeur. Je ne dis pas que les personnes qui travaillent dans de grosses boîtes ne le font pas. Mais il est certain que nous développons des choses modernes qui vont, à mon avis, apporter de la richesse dans les années à venir. C’est aussi cela le but d’une école de commerce : faire émerger des personnes qui vont créer ce genre de métiers et pas seulement aller travailler dans les entreprises existantes.

Vous n’êtes donc pas d’accord avec l’adage qui veut que les écoles de commerce forment à tout sauf au commerce…

C’est très vrai, mais comme le dit Vincent Beaufils de Challenges, l’enseignement des grandes écoles ne conditionne que ceux qui ont choisi de se laisser formater. C’est une question de responsabilité de l’individu. Je suis commerçant et je suis très fier de mon métier. Au fond, je pense que pour réussir dans beaucoup de professions, il faut être commerçant. Ce que l’on a peut-être un peu oublié dans les écoles de commerce.

Les créateurs de Michel&Augustin ou de Faguo se sont lancés en binômes. N’aviez-vous pas envie d’avoir un associé ?

Si, mais cela s’est fait comme ça. Peut-être que mon idée était un peu plus folle encore que les leurs. Ils ont beaucoup de mérite et sont plus gros que moi aujourd’hui, mais mon projet était un peu dingue et j’étais sans doute le seul à y croire. La raison se trouve peut-être là.

Votre père a eu un grave accident à l’âge de 31 ans. En quoi cela a-t-il modifié votre façon de voir les choses ?

Chaque entrepreneur a un peu son histoire. Dans ce choix de faire quelque chose de différent ou non, chacun a des ressorts personnels. J’ai un compteur dans ma tête qui me rappelle qu’un jour, je ne pourrai peut-être plus faire tout ce que je désire et qu’il faut donc se dépêcher. C’est un moteur. Je pense que tout le monde en a un. Celui-ci est le mien. J’ai 29 ans. Il me reste 2 ou 3 ans ! Il faut que je me presse.

Combien de salariés travaillent pour Le Slip Français aujourd’hui ?

Nous avons 14 salariés au total, dont 12 en CDI. J’ai donc 2 stagiaires, ce qui me fait dire que je n’en ai pas assez…

Vous les comptez donc dans les effectifs…

Allez les voir et dites-leur qu’on ne les compte pas. Ils bossent comme les autres, ils sont impliqués comme les autres, parfois ils connaissent la boîte aussi bien que les autres. Ils sont ravis, ils font partie de l’aventure. J’espère qu’ils garderont toujours un petit bout de cela avec eux. En tout cas, je suis très exigeant. Ils apprennent beaucoup, nous permettent de tester et de voir s’il y a un vrai besoin sur un poste.

Aujourd’hui, nous sommes donc à 12 salariés et 2 stagiaires, c’est formidable. Surtout, nous avons embauché des personnes en stage de fin d’études. Tout le monde ou presque en a fait un ici avant de se faire embaucher. Nous faisons très attention : s’il s’agit d’un poste que l’on souhaite créer derrière, nous prenons un stagiaire de fin d’études. Si nous savons qu’il n’y a pas d’opportunité, nous n’allons pas bluffer quelqu’un en lui faisant croire qu’il peut se faire embaucher. Nous prenons alors un stagiaire en année de césure.

Vous dites ne pas avoir assez de stagiaires. À une époque où une nouvelle loi vise à encadrer les stages, où le but est de limiter le nombre de stagiaires dans certaines entreprises, n’avez-vous pas l’impression d’aller à contre-courant ?

Si. Je suis peut-être à contre-courant, mais je suis réaliste aussi. Nous sommes en train de faire une première levée de fonds mais jusque-là, nous n’étions qu’en fonds propres. Nous faisons 1,5 million de chiffre d’affaires, nous fabriquons 60 000 pièces et nous avons 14 personnes. À un moment, si je veux avancer et à terme créer des postes, je ne peux pas inventer l’argent nécessaire. La réalité du terrain et de la vraie vie, c’est qu’une start-up de notre taille et de notre génération doit avoir des stagiaires. Elle ne peut pas fonctionner autrement.

Dans une interview à David Abiker, vous reconnaissiez contourner le droit pour recruter. N’avez-vous pas peur de payer un jour cette franchise ?

Ce n’est pas tout à fait ce que j’ai voulu dire. Je suis ravi, cela me fait de la visibilité mais ce n’est pas vrai, cela ne l’a jamais été. Nous avons toujours eu des stagiaires en convention ou des gens en CDI chez nous. Nous n’avons jamais eu recours aux auto-entrepreneurs ou à d’autres choses. David Abiker appelle cela le “démerde management” et je suis tout à fait d’accord avec lui.

Pour la petite histoire, nous avons eu après la diffusion de cette interview, un contrôle Urssaf qui s’est parfaitement déroulé. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas “réglo” avec les collaborateurs. Nous faisons les choses dans l’ordre, dans le respect des règles. Nous n’avons pas tellement le choix de toute façon. Mais la réalité des start-up aujourd’hui, c’est qu’il y a beaucoup de stagiaires. Si quelqu’un ne partage pas cet avis, qu’il vienne me le dire, ce serait faux. C’est une réalité du monde de l’entrepreneuriat, en particulier des start-up de jeunes. Bien sûr, quand on monte une boîte à 40 ans et quand on lève 15 millions d’euros pour démarrer un projet dans les nouvelles technologies, ce n’est pas forcément le même délire. Mais à notre étape de développement, c’est notre réalité.

Avec combien d’usines travaillez-vous ?

Nous travaillons avec neuf sous-traitants principaux, qui sont répartis un peu partout en France. Le principal aujourd’hui étant à Lille. Nous faisons ainsi travailler 25 personnes en équivalant temps plein à l’année, en plus des 14 que nous avons ici.

Vos salariés travaillent en open-space. Je ne vois pas de bureau aux parois vitrées et aux stores baissés… En avez-vous un ?

Non, je n’ai pas de bureau à part. Peut-être que ce sera le cas un jour… avec des fauteuils en cuir !

Est-ce par choix ?

Oui, totalement. La moyenne d’âge chez nous est de 24 ans. Je suis de loin le plus vieux avec mes 29 ans. Nous nous entendons bien, nous sommes tous dans un tir groupé d’âges. Je mets clairement des relations d’autorité car cela ne fonctionne pas autrement mais cela reste bon enfant. Je pense que la hiérarchie peut être efficace sans avoir besoin de jouer au petit chef imbécile. En tout cas, c’est ce que j’essaie de faire. À partir du moment où l’on travaille et où l’on est compétent, l’autorité se crée naturellement. Il n’y a pas besoin d’un bureau cloisonné pour cela.

Vous reconnaissez-vous dans les méthodes de management formalisées ?

Il y a beaucoup de bonnes méthodes de management, mais cela dépend des personnes. Je pense que pour bien manager, il faut que ce soit naturel, que ce ne soit pas forcé. Il y a des collaborateurs plus ou moins stressés, plus ou moins rigoureux, d’autres plus ou moins organisés. Il ne faut pas se forcer à mettre les gens dans des cases. Dès que ce n’est plus naturel, les rapports entre les gens se compliquent. Le management doit se construire sur la relation interpersonnelle et non l’inverse. Il ne faut pas un management qui se greffe sur la relation.

Avez-vous commis des erreurs à vos débuts ?

Tout n’a pas été parfait, mais de vraies erreurs, je ne crois pas. Pour l’instant, personne n’est jamais parti de l’entreprise. Si ce n’est les stagiaires en cours de cursus qui avaient achevé leur stage. Nous avons embauché 100 % des stagiaires de fin d’études que nous avons eus. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas allés assez vite. Mais à ce stade personne n’est parti. Notre équipe est un peu comme une bicyclette, nous sommes portés par une énergie, il y a une marque et un produit sympas et nous avançons ainsi. Il faudra se poser la question quand on rentrera un peu plus dans le dur.

Vous n’avez donc jamais commis d’erreur de casting en matière de recrutement ?

C’est pourtant de loin la chose la plus difficile, mais effectivement dans l’équipe, tout le monde est resté jusque-là. Et je pense qu’ils s’entendent tous bien. Toutefois, nous arrivons à 14 salariés, nous allons commencer à passer de l’autre côté. Nous allons être désormais à la taille critique qui fait que cela ne peut plus être une seule et belle harmonie. Je pense que les problèmes arrivent !

Vous évoquez une moyenne d’âge de 24 ans. Ce modèle se retrouve dans d’autres entreprises créées par des jeunes de moins de 30 ans. N’y a-t-il pas une forme de dictature du jeunisme ? Où sont les seniors ? Ne serait-ce que les quadras ?

Le succès de start-up comme nous, c’est d’arriver à créer une culture d’entreprise, à recruter dans une espèce de moule des gens qui vont se ressembler et qui vont bien travailler ensemble. En outre, cela tient à l’image que nous projetons. Nous recevons assez peu de candidatures de gens expérimentés, nous attirons des personnes qui nous ressemblent et nous nous alimentons de cela. Avec sûrement l’effet pervers que cela peut avoir. De plus, nous n’avons pas les épaules pour les prendre chez nous en termes de salaires. Et puis, cela ne collerait pas forcément. Nous sommes tellement en train de créer quelque chose de nouveau, que nous construisons de toutes pièces, qu’il nous paraît difficile de faire rentrer quelqu’un avec beaucoup d’expérience qui forcément arrivera avec un biais. Aujourd’hui, nous ne sommes pas prêts et nous n’avons pas envie d’avoir des gens qui nous expliquent comment faire. Quitte à nous planter au début, nous avons envie de trouver notre voie et de nous dire que nous apprenons en faisant.

Mais cela viendra-t-il un jour ?

Il ne faut jamais dire jamais. D’ailleurs, nous sommes en train de faire rentrer un fonds d’investissement. Le partner qui va venir chez nous est quelqu’un de plus âgé, de plus expérimenté. Et cela va être une très bonne chose.

Vous avez ouvert en octobre 2014 une première boutique à Paris. Les résultats correspondent-ils à vos objectifs ?

Nous sommes au-dessus des objectifs que nous avions, du coup cela nous conforte dans l’idée d’en ouvrir d’autres en 2015.

Quel est votre plan de développement ?

Nous allons ouvrir deux boutiques par an (une à l’étranger et une en France) chaque année sur les deux prochaines années. Leur nombre restera donc limité. Nous sommes vraiment dans un modèle mixte Web, resellers (revendeurs) et retail.

Le modèle 100 % Web n’est-il pas tenable ?

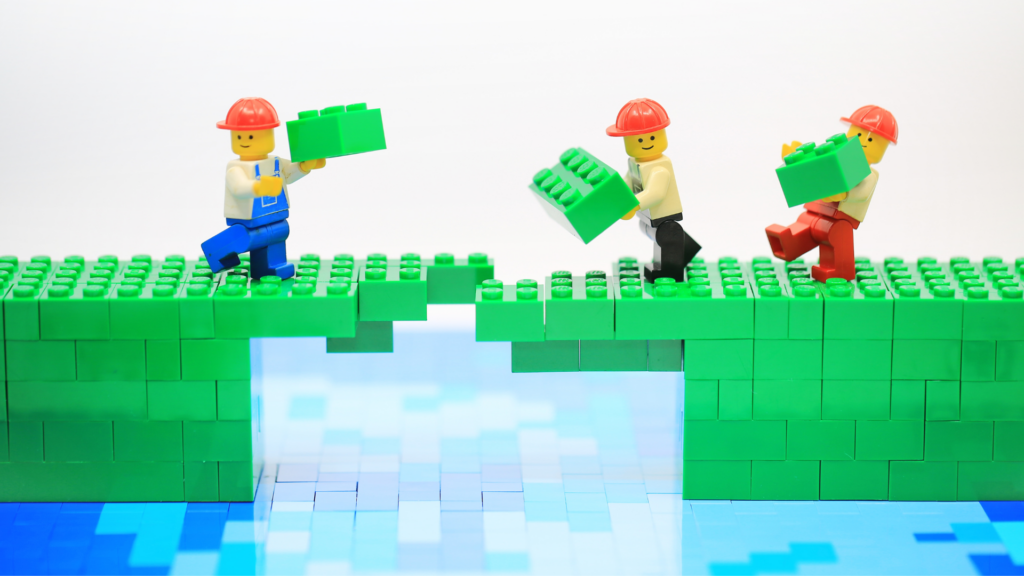

Il n’est pas adapté à notre cas, car nous sommes vraiment une marque. À mon sens, une marque doit se décliner sur beaucoup de plans. Ce qui fait sa notoriété, c’est la répétition et son utilisation dans beaucoup de canaux. Nous avons besoin d’être aux Galeries Lafayette, d’avoir une boutique physique où les gens et les partenaires étrangers (japonais, coréens) qui viennent faire les salons parisiens puissent nous voir. Ce sont des choses qui enfoncent la marque, en plus de l’usage Web où l’on veut continuer à être très forts et précurseurs. Car c’est de là que nous venons, c’est notre ADN avec les réseaux sociaux. Mais nous le complétons par les autres briques de ce métier qui sont historiques et à mon sens fondamentales.

Quel chiffre d’affaires avez-vous réalisé en 2014 ?

Nous allons faire 1,5 million** et en 2015, l’objectif est de 3,4 millions.

Comment imaginez-vous l’entreprise dans 10 ou 15 ans ?

10 ans, c’est très loin. Dans 5 ans, j’imagine un grand local avec des verrières partout, plein de lumière. Nous sommes 25 ou 30 personnes dans nos locaux, nous vendons dans 15 ou 20 pays et nous sommes les rois du slip en France, incontestés et incontestables !

J’espère que nous serons toujours là avec beaucoup de plaisir même si cela aura énormément changé.

N’avez-vous pas peur que l’esprit d’innovation s’essouffle ? Vous aussi allez vieillir, comme vos équipes…

Forcément, nous allons vieillir et devenir de vieux imbéciles ! Je me dis toujours que la jeunesse n’est pas une question d’âge. My Little Paris a réussi à mettre en place les conditions pour créer de la nouveauté en permanence. Si nous sommes bons et intelligents, nous arriverons peut-être à le faire. C’est sûr que c’est le gros pari pour la suite.

Vous vous occupez personnellement d’une grande part de la communication. Les idées naissent-elles dans votre tête ?

Tout naît ici, c’est 100 % made in France. Parfois, nous nous faisons aider. La campagne “La surprise du chef”, nous l’avons faite avec BETC, mais c’est l’une des rares. Sinon, l’opération “Bouge ton Pompon” pour le Téléthon, c’est nous. La campagne présidentielle [avec le détournement des affiches, voir ci-contre, ndlr], c’est nous.

Nous sommes toujours sur les réseaux sociaux à essayer de trouver des idées, parfois des clients en donnent de bonnes également. C’est l’une des clés de notre succès, nous sommes très à l’écoute de ce que disent les gens sur notre marque, de notre communauté. Du coup, nous nous nourrissons de beaucoup d’idées et de l’actualité des autres marques.

N’êtes-vous pas aujourd’hui inscrit dans un modèle qui vous oblige au buzz permanent ?

J’aime ça, on nous attend au tournant et j’ai envie de dire tant mieux. Et la meilleure façon d’avancer est de trouver de bonnes idées. Cela ne me fait pas peur. Des idées, nous en avons plein et de très bonnes pour 2015. Cela ne marche pas à tous les coups, ce n’est pas une garantie de succès.

Y a-t-il eu des ratés ?

Il y a des choses qui ont plus ou moins fonctionné. Mais ce ne sont jamais des ratés car nous y mettons toujours très peu de budget. Nous lançons la pièce en l’air. Si cela marche nous sommes contents, dans le cas contraire, on ne s’en veut pas vraiment. On essaie. Ce n’est jamais une grande déception car nous mettons, au maximum, 5 000 euros de budget. Ce n’est pas très grave, cela reste un contenu publicitaire sympa, qui demeure sur Internet et fait du référencement. Ce sont des bonnes choses.

Je ne suis vraiment pas inquiet, je pense que l’on trouvera toujours de bonnes idées. Et le slip, c’est quand même assez magique, c’est un peu une source intarissable !

L’entreprise peut-elle vivre sans buzz ?

Oui, quand nous aurons suffisamment de points de vente, une clientèle importante, que la marque sera établie… La majorité des marques fonctionnent sans ce côté buzz. Un jour, peut-être, à notre grand désarroi, nous deviendrons une marque normale !

Michel&Augustin ont fait entrer Artemis dans le capital. Cela a boosté leur développement. Cela vous fait-il rêver ?

Nous avions contacté Artemis lorsque nous commencions à chercher des gens mais nous étions trop petits à l’époque. Ils nous ont dit qu’ils aimaient le dossier mais que nous devions attendre d’être plus gros avant de les recontacter. C’est quand même très prestigieux, c’est une belle maison, donc c’est sûr que cela fait réfléchir. Mais nous faisons rentrer des partenaires supers qui vont nous accompagner avec beaucoup d’ambition et beaucoup de moyens.

N’avez-vous pas peur de perdre la main ?

L’entrepreneuriat, c’est ça aussi : faire des trade-off en permanence. Je le vois depuis le début, c’est toujours un compromis entre les moyens que l’on veut se donner et le temps. Si on a peu de moyens, on met beaucoup de temps, et si on a beaucoup de moyens, on peut gagner du temps. Nous sommes à une étape où nous avons le vent en poupe. Nous avons réussi à arriver jusque-là avec très peu de moyens. Je pense que ce serait risqué de vouloir continuer dans ce modèle. Nous sommes arrivés au bout de ce que nous pouvons faire seuls. Les banquiers en ont certainement assez que le téléphone sonne chez eux et nous n’arriverons plus à leur emprunter d’argent si nous n’augmentons pas nos fonds propres.

Lorsque l’on a soi-même créé son entreprise, que l’on est habitué à porter toutes les casquettes, n’est-ce pas compliqué de lâcher du lest ?

Si, mais cela fait partie des trade-off. C’est super de pouvoir tout faire. Mais aujourd’hui, j’ai 14 salaires à payer à la fin de chaque mois. Avec l’entrée d’investisseurs, je me garantis que pendant 2 ans, je peux continuer à faire ce que j’aime et à payer tout le monde à la fin du mois sans avoir à trembler. C’est une chance inouïe. Je le vois comme ça. Alors, oui, j’aurai peut-être un peu moins la main, mais ça vaut le coup !

*Interview publiée dans le numéro de Février de Courrier Cadres.

** L’interview a été réalisée mi-décembre.

Quels sont vos modèles de réussite ? Et en matière de management ?

Il y a quelques entrepreneurs vraiment très forts, comme le fondateur de Patagonia [Yvon Chouinard, ndlr]. Il a écrit un ouvrage : Let my people go surfing. Ce sont des personnes qui, selon moi, ont de vraies valeurs. J’ignore jusqu’à quel point on se situe dans le marketing, mais le livre m’a beaucoup plu.

En termes de management, je citerais Fany [Péchiodat, ndlr] de My Little Paris que je connais. L’entreprise est parvenue à structurer ce qui par essence est difficile à structurer : la création d’idées et de nouveautés. C’est la clé de voûte de leur boîte. Ils poussent très loin la réflexion sur la façon de faire en sorte que les gens soient dans les bonnes conditions pour créer et inventer. À chaque fois, je me dis qu’ils sont forts, qu’ils ont de bonnes idées. Je me vois toujours en train de courir derrière, en retard, et je me dis que je suis incapable de trouver le temps pour mettre ce type de choses en place. Nous ne faisons pas le même métier, mais il y a de très bonnes idées chez eux.

En avez-vous repris certaines ?

Oui, des choses simples, comme prendre le temps de faire en sorte que les collaborateurs fassent des activités ensemble dehors ou dans nos locaux, pour se parler, échanger et faire venir des personnes de l’extérieur qui vont nous raconter leur histoire. Nous avons besoin de beaucoup de sources d’inspiration. Avec les réseaux sociaux, nous devons communiquer en permanence et les idées ne naissent pas de nulle part. Il faut créer l’environnement pour qu’elles puissent éclore de façon naturelle.

Quelles sont vos ambitions à l’export ?

Pour l’instant, nous sommes assez peu présents, nous ne faisons que 10 % de notre chiffre à l’export. Mais nous avons d’excellentes pistes. C’est en train de bien démarrer. C’est aussi pour cela que nous faisons une levée de fonds, pour nous donner les moyens en termes d’équipes et de capacités de projection à l’export, pour aller chercher la croissance.