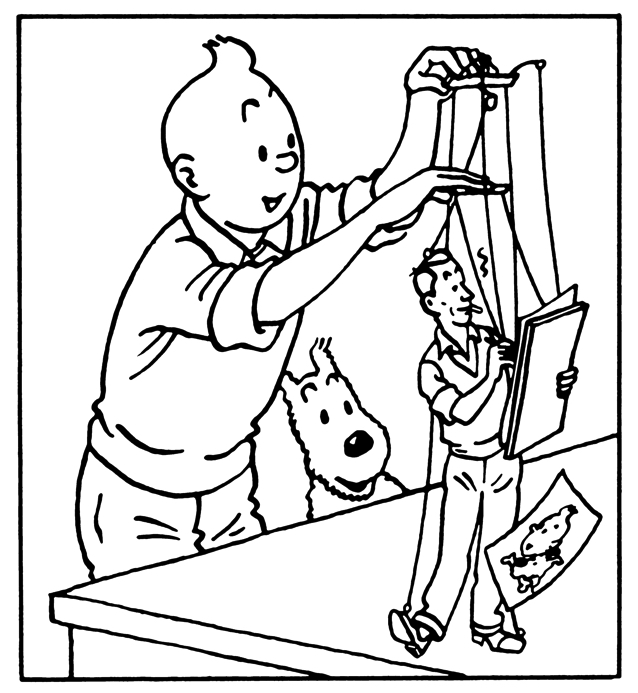

Pour tenir la cadence d’un album tous les ans, le père de Tintin a trouvé une organisation bien à lui et a appris à déléguer. Pour rendre ses albums réalistes, il a aussi adopté une posture de chercheur. Plongée dans les méthodes de travail de Hergé, dessinateur passionné, bourreau de travail, et chef d’entreprise malgré lui.

Lorsqu’il crée Tintin, en 1929, Hergé fait confiance à son inspiration, nourrie par le cinéma muet, et se documente peu pour alimenter ses histoires. Illustrateur au journal Le Vingtième Siècle, il dessine sous la houlette de l’Abbé Wallez, prêtre catholique et patron de presse conservateur, dans un supplément jeunesse, Le Petit Vingtième. “Il lui dicte ses aventures et sa ligne éditoriale. Résultat, pour ses premiers albums, Tintin au pays des Soviets, Tintin au Congo et Tintin en Amérique, il effectue peu de recherches. Il n’a jamais voyagé et c’est l’abbé qui lui explique comment se passe la vie en URSS et au Congo, ce qui explique pourquoi, au départ, ses histoires sont une enfilade de clichés”, explique Jean-Dominic Leduc, chroniqueur au Journal de Montréal.

De l’improvisation à la recherche

Au journal Le Vingtième Siècle, Hergé s’inspire aussi, toutefois, de photos et d’articles de presse bien réels, qu’il reçoit à la rédaction. “Son travail dans la presse l’a aidé à trouver des idées, mais aussi à nourrir sa manière de dessiner, qui vient de sa connaissance des procédés d’impression”, raconte François Rivière, critique littéraire et dessinateur.

En 1934, Hergé rencontre Tchang Tchong-Jen, un étudiant chinois. Son ami, dessinateur comme lui, le sensibilise à l’importance de se documenter et de s’ouvrir au monde. “Il était dans l’improvisation, et il est soudain devenu chercheur. Non seulement il se documente, mais il fait aussi ses devoirs au niveau du dessin : finies, les images de cartes postales, tout a une signification”, relate Jean-Dominic Leduc.

Hergé commence aussi à voyager à travers le monde, afin de connaître réellement les contrées où Tintin s’aventure. Ses albums finissent aussi par porter des message politiques. Dans Le Sceptre d’Ottokar et L’Affaire Tournesol, il dénonce par exemple l’Anschluss de 1938, les dictatures et la guerre. “Il prend dès lors ses histoires au sérieux, et se base sur l’actualité. Il collecte des photos de presse, qu’il classe dans des dossiers”, décrit Philippe Goddin, critique littéraire et biographe du bédéiste.

Selon Patrick Merand, fondateur des éditions Sépia, “dans ses albums, tous les avions, bateaux, voitures, oiseaux, pistolets, costumes, sont identifiables. Il utilisait des photos, mais s’entourait aussi de spécialistes pour que chaque détail soit vrai”. Quand il ne se rend pas dans des musées, il se fait ainsi conseiller par des égyptologues (pour Les Cigares du Pharaon) et des astrophysiciens (pour Objectif Lune).

Un bourreau de travail

Hergé vouera sa vie à son héros, Tintin, au point de se dessiner lui-même enchaîné, sous la surveillance de son personnage. Sa production énorme sera le fruit d’un travail acharné, qui le poussera même au bord du burn-out. Véritable bourreau de travail, il passe dans les années 1950 jusqu’à 12 heures par jour à sa table à dessin, même le week-end.

Rapide et prolifique, il réalise 2 à 3 planches d’album en moins d’une semaine. “Il était tellement passionné, mais aussi pris par les impératifs de ses éditeurs (publier une nouvelle aventure par an) qu’il a fini par craquer. Il a traversé une période très difficile de dépression, qui s’est aggravée en raison d’une crise conjugale et de polémiques liées au fait qu’il ait continué à dessiner sous l’Occupation”, relate Philippe Goddin. “Il a fini par comprendre qu’il ne pouvait plus tout faire seul. Il s’est alors entouré de collaborateurs pour les tâches auxquelles il n’était pas indispensable”.

En 1950, il crée les Studios Hergé. Il confie à des coloristes le soin de peindre les planches de ses albums, et à des dessinateurs celui de créer des décors et des objets. “Son équipe lui permet de se concentrer sur ce qu’il préfère : dessiner ses personnages et inventer leurs aventures. Il imagine les histoires, esquisse des croquis et dessine les planches, qui sont ensuite peaufinées par d’autres. Perfectionniste, il s’est résigné à déléguer, tout en restant très présent : il supervisait tout”, explique Patrick Merand.

Solitaire, Hergé travaille seul dans son bureau. “Il aimait le silence, il ne fallait pas le déranger. Mais il venait souvent voir son équipe, et avec un cercle restreint de dessinateurs, il discutait de l’histoire en cours”, note Philippe Goddin. Des bédéistes tels que Edgar P. Jacobs et Jacques Van Melkebeke participent ainsi au processus créatif. “Souvent, l’un d’eux me propose une idée. Si elle me plaît, je la fais mienne… et j’oublie aussitôt qu’elle vient d’un autre. Dans ce domaine, je suis de la plus noire ingratitude”, racontait-il en 1970 à l’écrivain Numa Sadoul.

Dans les années 1970, les Studios Hergé adoptent un rythme de production industriel. “Il est passé d’un artiste aux rêves fous à un entrepreneur. Cet homme qui rêvait de devenir reporter ou peintre, a été victime de son succès, et est devenu une marque, un chef d’entreprise. Cela a contribué à affecter sa santé. Mais il fallait que cela fonctionne, car ses éditeurs et ses salariés attendaient beaucoup de lui”, explique Jean-Dominic Leduc. Hergé décède en 1983, non sans avoir spécifié que personne ne pourrait, après lui, dessiner de nouvelles aventures de Tintin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

* Être passionné et avoir le souci du détail

* Se documenter, chercher et s’ouvrir au monde

* Collaborer et travailler en équipe pour mieux innover et éviter le surmenage.