Avec la crise, les entreprises ont donné plus d’autonomie à leurs collaborateurs. Mais serait-il possible d’aller plus loin demain ? Fondateur de l’institut iGi, Bernard-Marie Chiquet est le théoricien du “management constitutionnel”, un modèle d’organisation basé sur l’holacratie et la mise en place d’une “constitution”. Afin de donner du pouvoir à tous.

En quoi consiste le management constitutionnel ?

En France, une Constitution nous donne la garantie que nous sommes dans un État de droit. Mais ce n’est pas le cas dans les entreprises. Alors que dans la société civile, vous êtes libre de faire ce que vous voulez à condition de respecter les lois, dans les organisations traditionnelles vous pénétrez dans un régime féodal, sans règles explicites. Les salariés ne sont pas libres et doivent s’adapter à un environnement opaque. Partant de ce constat, pourquoi ne créerait-on pas dans l’entreprise une Constitution pour expliquer les règles d’exercice du pouvoir en son sein ? Au dessus des managers, on crée un pouvoir constituant, qui encadre leur propre pouvoir.

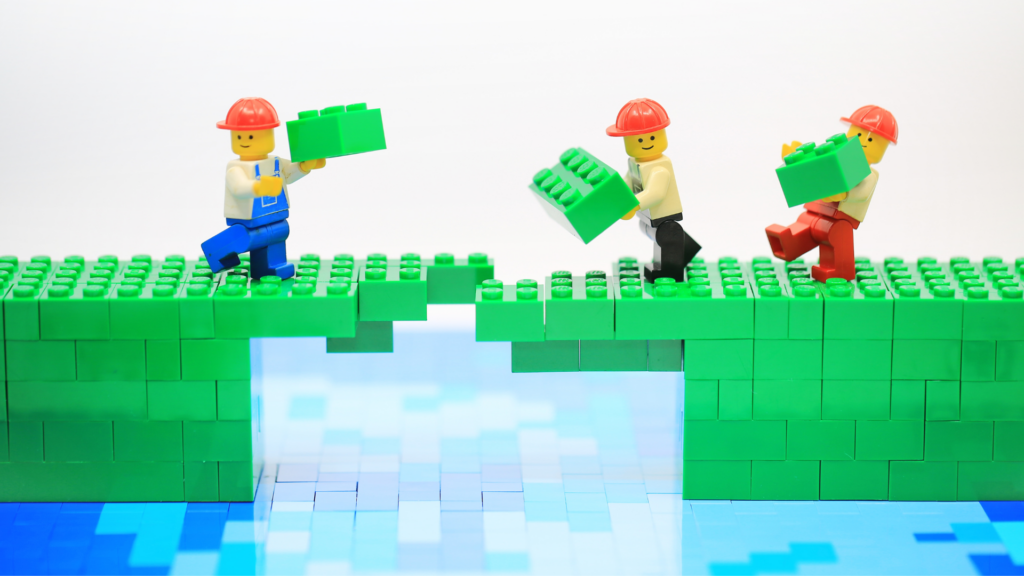

J’ai pensé le management constitutionnel à travers un cas concret de Constitution qui permet aux employés d’agir comme des entrepreneurs et d’auto-déterminer leur travail : l’holacratie. Ce système, appliqué par plusieurs centaines d’entreprises à travers le monde, encadre le pouvoir pour mieux le redistribuer. Alors que les entreprises traditionnelles fusionnent hiérarchie et organisation du travail, ici l’on sépare le pouvoir hiérarchique (le contrat de travail) et le pouvoir constitutionnel (le travail). Afin de donner du pouvoir à tous.

Les entreprises libérées s’inscrivent dans le même mouvement. Un mouvement qui vise à ce que les personnes se sentent plus utiles. Le lien de subordination n’est pas supprimé, mais il est circonscrit. Ainsi, l’on sait tout de suite qui fait quoi. Avec de réelles responsabilités (alignées sur leurs zones de talents), les salariés sont plus enthousiastes : leurs missions prennent un vrai sens.

Avec l’holacratie, on définit les activités de chacun comme de petites entreprises. L’organisation globale devient un écosystème dans lequel chaque service est structuré comme une start-up, et où chaque collaborateur devient le « patron » de ses activités spécifiques. Au sein de ce que l’on appelle un “cercle”, chacun occupe un rôle à part entière, sur lequel il peut peser.

LIRE AUSSI : La crise du Covid, une deuxième chance pour l’entreprise libérée ?

Quels écueils éviter afin de mettre réellement en place un tel système ?

Il faut avant tout une vraie raison de le faire. Passer d’un régime féodal à un régime constitutionnel n’est pas anodin. Un tel projet s’inscrit sur le long terme et peut durer des années. Parfois 10 ans. Et même au bout d’une dizaine d’années, il n’est pas certain que l’on ait réussi à effacer totalement le modèle pyramidal de tous les esprits. Cela prend du temps. D’ailleurs, la plus grosse difficulté se trouve plutôt du côté des collaborateurs que des managers. Les salariés n’ont pas forcément envie de « prendre le pouvoir » et d’avoir plus de responsabilités.

Il faut aussi respecter les collaborateurs dans leur changement d’identité. Le salarié a signé un contrat de travail pour réaliser certaines missions précises. Quand on lui propose de devenir “responsable de ses rôles”, il n’est pas toujours d’accord. Beaucoup d’entreprises qui ont voulu se libérer ont fait l’erreur de considérer que tous voulaient assumer des responsabilités. Il faut absolument obtenir l’accord des collaborateurs, sans quoi ils freineront des quatre fers. C’est tout aussi vrai pour les managers, qui changent également d’identité.

LIRE AUSSI : Après la crise : la fin des “petits chefs” ?

Que devient, justement, le manager ?

On lit parfois qu’il faudrait supprimer les managers, car ils ne sont plus utiles. Mais la réalité est que les fonctions managériales restent nécessaires. Avec le management constitutionnel, le manager n’a plus la possibilité d’exercer un pouvoir sur les personnes. Il n’impose plus ses choix du fait d’un ascendant hiérarchique, mais assoit sa légitimité sur ses compétences, dans les rôles que la Constitution lui a confié.

Même dans le cadre de l’holacratie, le manager reste essentiel. Car il est capable, plus que les autres, de ressentir les besoins de l’organisation. Sans lui, personne ne traiterait ces besoins et elle perdrait en performance. Ce qui change, c’est surtout sa posture : sa mission est de prendre soin de ses collaborateurs. Certes, cette posture entretient encore chez ces derniers une position de “suiveurs”, plus que de “leaders”. Mais son rôle est justement de les accompagner dans leur prise d’autonomie. Avec le “self-management” comme finalité.

Il est aussi possible que le manager ait envie de créer de la valeur autrement, côté business. Ou qu’il soit devenu chef d’équipe malgré lui, et qu’il regrette son expertise passée. Dans un système qui ne repose plus sur des chefs et des “petits-chefs”, il peut faire le choix de retourner à une posture de créateur de valeur, au sein d’un ou plusieurs “cercles”.

LIRE AUSSI : Démocratie en entreprise : peut-on donner aux salariés un “réel” pouvoir de décision ?

La crise que nous vivons depuis un an conforte-t-elle cette idée d’un management constitutionnel ?

Avec la distance, la crise a fait apparaître la nécessité pour chacun d’être bien au clair sur ses responsabilités. De plus en plus de dirigeants souhaitent désormais créer un cadre clair pour les collaborateurs. Notamment en créant des Constitutions. Depuis dix ans, j’ai déjà accompagné 110 organisations dans la mise en place du management constitutionnel et de l’holacratie. Il s’agit souvent de PME, mais l’on trouve aussi certaines grandes entreprises, comme Danone.

Rompre avec le modèle conventionnel et garantir autonomie et responsabilité à chacun permet finalement à l’entreprise d’être plus résiliente. Bâtie sur un corpus de règles explicites et tendant vers le self-management, elle fait bien mieux face aux incertitudes, et est davantage capable de survivre à ses propres patrons.