S’il est un univers où les décisions peuvent être lourdes de conséquences, c’est bien celui de la santé. Comment faire face aux doutes et mettre tout en œuvre pour proposer au patient, qui reste seul décisionnaire, la moins mauvaise des solutions ? Le Professeur Jean-Yves Delattre, neuro-oncologue, Chef du pôle des maladies du système nerveux et Directeur médical de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), nous explique les procédures mises en place. Entretien mené par Aline Gérard et Jérôme Adam, conférencier-entrepreneur*.

Entre le diagnostic et la définition de ce qu’il faudra mettre en œuvre pour le patient, comment s’organise la réflexion et la prise de décision ?

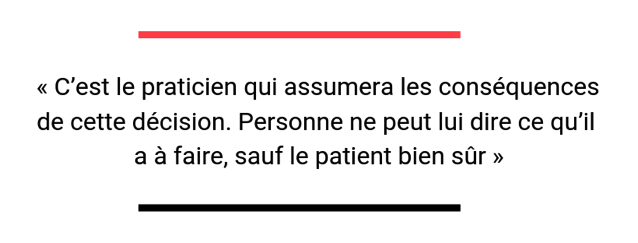

C’est le monde de la santé. C’est un monde très particulier, où la notion de pouvoir est très relative. Elle est à la fois forte, dans l’interaction que l’on a avec un patient, mais elle n’a pas de valeur sociale. Nous ne sommes pas en position d’être un manager directeur ayant une autorité directe. C’est fondamentalement un monde sans pouvoir. En tout cas tel qu’on l’entend dans d’autres univers. Pour les décisions qui concernent le patient, avant toute chose, l’un des points clés, c’est l’indépendance. Ce n’est pas parce que nous sommes dans des chaînes hiérarchiques relatives, que ne nous est pas garanti le respect absolu de l’indépendance de notre métier de médecin par rapport à toute autorité quelle qu’elle soit. En tant que manager, l’une de mes fonctions est de m’en assurer.

Certaines décisions peuvent être lourdes de conséquences. Le praticien est-il seul dans ce processus ?

Pour décider, nous sommes vraiment maintenant dans la collégialité. C’est même devenu une obligation de passer par ce que l’on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP), même pour les cas les plus standards.

Des réseaux nationaux ont été créés, à l’initiative de l’Institut national du cancer, dont le cœur de métier est de développer l’équité de la prise en charge. Nous avons maintenant énormément de RCP qui passent par des Web-conférences. Je vais ainsi être consulté pour un patient qui habite à Aubenas en Ardèche, dont le dossier aura été présenté par un collègue de Lyon. Nous allons en discuter ensemble, et c’est le collègue de Bordeaux qui voyant les IRM du malade dira : « vous devriez l’opérer ». Tous les collègues du pays peuvent se brancher. L’objectif est que le patient bénéficie des meilleures options en restant là où il est, là où il est bien, et sans qu’il ait à se déplacer.

La décision en santé, dès lors qu’il s’agit d’une maladie grave, est basée sur la collégialité mais aussi sur le rôle du patient. Nous avons affaire à des patients qui sont très éduqués, et capables de s’éduquer très vite. On va dire ce qui nous paraît être la meilleure stratégie, mais on va s’adapter au fait qu’il nous dise « oui » ou « non ». Le patient est quand même le boss, c’est lui qui décide. On va lui expliquer que nous pensons tous que c’est la meilleure chose à faire. Nous allons lui donner un temps de réflexion et, s’il en a besoin nous pouvons lui proposer d’aller prendre une deuxième opinion. On va juste vérifier qu’il n’ira pas voir des charlatans.

La décision ne doit donc pas être imposée au patient ?

Jamais. Et cela devient de plus en plus important au fur et à mesure que les maladies graves évoluent. Ce n’est pas un processus solitaire, c’est un groupe de professionnels qui va se mettre à son service. On reconnaît le rôle du capitaine. Le capitaine a besoin d’un équipage qui sait mener la barque, qui sait naviguer par gros temps. Et le capitaine, c’est le patient ! Nous ne sommes pas des décideurs, nous sommes des accompagnateurs.

Nous avons les oreilles grandes ouvertes pour essayer de comprendre ce que le patient accepte comme prise de risque. Après, on se fixe tous. Une fois que l’on a décidé, on se met des œillères. On ne pose plus de questions, on ne revient pas en arrière. Mais avant de lancer la locomotive, il y a quand même une période de doutes et forcément, dans une vie professionnelle pavée de bonnes choses mais aussi d’erreurs, ce moment-là est difficile.

Comment faites-vous pour gérer et évacuer le doute ?

Le doute reste tout d’abord quelque chose de personnel. Et je crois que c’est ce qu’il y a de mieux vis-à-vis du patient. Deuxièmement, c’est partagé par une communauté d’experts qui ont des regards différents, ce qui vous conforte. Parfois il y a débat, parce qu’il y a plusieurs façons de bien faire. Et troisièmement, avec le patient, nous devons être en harmonie. C’est comme cela qu’on gère le doute.

Lorsque l’on est face à des patients comme des enfants, le jugement n’est-il pas encore plus difficile ? La peur de prendre la mauvaise décision n’est-elle pas encore plus forte ?

Oui, mais dès lors que l’on pense que c’est la meilleure solution et que l’on a vérifié que c’est cohérent, rationnel, partagé par les autres, même si la décision est difficile et fait courir au patient un risque vital, on est prêt à assumer son décès. Quand on fait une chimiothérapie, on sait très bien que dans une carrière on aura des patients qui vont décéder, parce qu’ils auront eu une réaction inhabituelle et imprévisible.

Existe-t-il des formes de soutien pour vous préparer à cela ?

L’équipe, l’équipe, l’équipe. Si nous avons décidé qu’il fallait opérer le patient et qu’il décède, ce n’est pas le chirurgien qui est en cause. Nous assumons la décision collégiale. C’est vraiment la solidarité.

Qu’en est-il lorsqu’il s’agit de décider de mettre fin à une vie ?

C’est rare et jamais solitaire. C’est toujours partagé avec l’équipe et les proches, selon nos lois et les directives du patient. Il s’agit alors d’entraîner une sédation profonde qui peut effectivement abréger la fin de vie. À titre personnel, je l’ai fait surtout avec des collègues, des professeurs de médecine parfois, qui m’avaient dit : « Le moment venu, il faudra que tu fasses ce qu’il faut ». La famille était au courant, ce n’est pas du tout un geste que l’on fait dans son coin. Je me rappelle l’exigence de ces malades – très malades mais en même temps très eux-mêmes. C’est quelque chose que l’on n’oublie jamais. Mais je n’oublie pas non plus l’exigence de ce patient qui trouvait que j’étais trop lent à remplir la promesse que je lui avais faite.

Là, il ne faut pas se défausser. La collégialité c’est bien, mais elle n’empêche pas la responsabilité. Il ne faut pas s’abriter derrière elle. C’est quelque chose qui pèse, même si c’est partagé.

Comment choisissez-vous vos mots pour parler aux patients ?

J’utilise beaucoup la métaphore. Je trouve que c’est plus facile d’expliquer de cette façon que de rentrer dans des termes techniques.

Vous êtes praticien, mais en tant que chef de pôle vous avez également un rôle de manager. Comment se prennent les décisions dans ce domaine ?

Nous ne sommes pas dans une entreprise, avec un directeur général, dans laquelle ce dernier peut virer telle personne, prendre un choix stratégique majeur. Dans le milieu de la santé, personne n’a réellement l’autorité. Le directeur d’hôpital par exemple doit respecter l’indépendance de ses praticiens, il peut influencer sur les budgets, mais même son rôle est soumis à un siège, lui-même soumis à l’Agence régionale de santé (ARS), qui est elle-même soumise au ministère de la Santé. Nous sommes une structure où l’on agit essentiellement par une autorité reconnue, plus que par une autorité donnée. Même si en tant que chef de pôle, si je lis les textes de loi, j’ai beaucoup d’autorité !

Cela signifie-t-il faire forcément l’unanimité ?

Il faut accepter aussi d’être le mauvais objet. Dans un pôle quand une décision va frustrer quelqu’un, il faut être soi-même, être sincère et accepter d’être un temps incompris et de ne pas être aimé.

La décision la plus dure que j’ai prise au niveau professionnel, c’est quand j’ai été nommé chef de pôle. J’ai considéré que n’était pas bien de rester en même temps chef de service, qu’il ne fallait pas mélanger les choses. Sans quoi à un moment on finit par ne plus rien faire correctement. J’avais cette intuition. Cela a été douloureux car j’avais une passion pour mon service. Je reconnais que cela a été un petit deuil. Pourtant, si c’était à refaire, je le referais. Décider, c’est aussi accepter de faire un deuil. Et là, c’est une décision que j’ai prise tout seul. Personne ne me le demandait. Et au début, les gens n’ont pas bien compris. Maintenant, c’est devenu la règle.

Vous parlez d’intuition. Vous qui travailliez sur les neurosciences, comment la définissez-vous ?

Probablement comme des millions et des millions d’informations acquises dans notre expérience et dans notre façon d’être qui convergent. C’est une forme d’analyse complexe non verbale. Et après, on rationalise.