Peintre perfectionniste, ingénieur autodidacte, mais aussi facilement distrait, Léonard de Vinci demeure difficile à appréhender. Mais une chose est certaine : sa curiosité sans limites, sa capacité d’observation et sa soif de connaissances ont été le moteur de sa créativité, la clé de son oeuvre.

Alors que l’exposition sur Léonard de Vinci au Musée du Louvre ouvre ses portes aujourd’hui, 24 octobre, nous vous proposons de découvrir les méthodes de travail du maître.

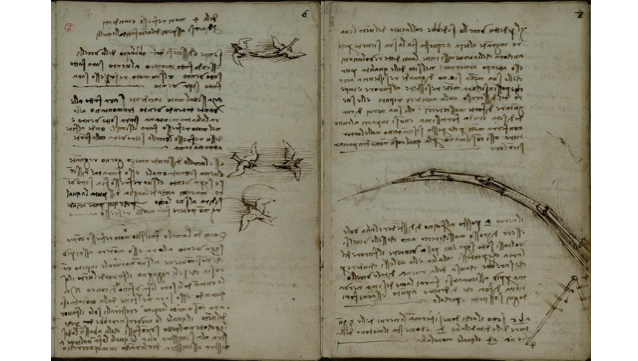

Peintre, mais aussi sculpteur, poète, ingénieur, inventeur, anatomiste : Léonard de Vinci est un personnage singulier, qui aura toute sa vie jonglé avec les disciplines. Mais certains historiens, ainsi que ses contemporains, décrivent aussi quelqu’un de dissipé, qui peinait à terminer ses oeuvres. La faute à de mauvaises méthodes de travail, ou tout autre chose ? Les carnets dans lesquels l’artiste de la Renaissance prenait des notes permettent de reconstituer la façon dont il organisait ses pensées, puis les mettait en pratique.

En 1480, Léonard de Vinci, jeune peintre florentin, débarque à Milan. Fils de notaire, il a l’habitude de prendre des notes : il porte en permanence à sa ceinture un petit carnet, sur lequel il griffonne idées et observations.

Selon le poète Giovanni Battista Giraldi, proche de l’artiste, “quand il souhaitait peindre un personnage, il considérait le statut social et les émotions qu’il devait représenter : noble ou plébéien, joyeux ou sévère, troublé ou serein, vieux ou jeune. Une fois décidé, il se rendait dans des endroits qu’il savait fréquentés par ce type de personnes, et observait leurs visages, leurs gestes. Quand il dénichait ce qu’il cherchait, il le notait dans son carnet”.

Dans ses journaux de bord, il esquisse aussi des études préparatoires, et, en bon ingénieur, remplit des centaines de pages de ses recherches scientifiques – croquis sur les oiseaux, la mécanique, le corps humain, les fossiles, les plantes. Selon Walter Isaacson, professeur d’histoire à l’Université de Tulane, qui a décortiqué les carnets de Léonard, ceux-ci témoignent d’une passion “enjouée et obsessionnelle : apprendre tout ce qu’il est possible de connaître sur le monde”.

Curiosité et observation fine

En étudiant de nombreuses disciplines, en particulier scientifiques, il s’agit en fait pour Léonard, “slasher” avant l’heure, de mieux servir son art.

“Quand on est artiste, on doit représenter le monde, et pour lui, on ne peut pas le faire si on ne le connaît pas. Au départ, il mène des recherches assez classiques sur le fonctionnement des plantes, mais il finit par aller bien plus loin, car il a besoin de tout comprendre”, explique Serge Bramly, romancier, critique d’art et expert du peintre-ingénieur.

Selon Walter Isaacson, le génie de Léonard de Vinci était alimenté par sa volonté et son ambition, et non par une intelligence hors norme : “Son statut d’enfant illégitime l’a empêché d’étudier dans une école latine où on lui aurait enseigné les lettres et les humanités. À la place, il a développé des facultés que nous pouvons nous-même cultiver : la curiosité et l’observation fine”, écrit-il.

Dans ses carnets, l’artiste autodidacte liste ce qu’il doit faire pour accumuler des connaissances et affiner son travail artistique : se procurer des ouvrages sur l’agriculture et la chirurgie ; demander à un “maître d’arithmétique” de lui montrer “comment créer un carré à partir d’un triangle” ; se “faire expliquer comment réparer une écluse” par un maître en hydraulique. Il étudie avec l’aide d’un géologue la composition d’une grotte, afin de peindre celle de “La Vierge aux Rochers”. Pour réaliser les jeux d’ombre et de perspective qui rendront ses tableaux célèbres, il explore les principes mathématiques de l’optique.

L’historien Pascal Brioist, qui réédite les carnets de Léonard de Vinci, note de son côté que Léonard de Vinci “lisait énormément : il avait sans doute l’une des plus grandes bibliothèques de son temps. Elle évoluait avec le temps. Au début, il lisait seulement des livres en toscan, puis il a fini par à fréquenter des personnes qui lui résumaient des oeuvres qui lui étaient a priori inaccessibles car en latin : des médecins, des mathématiciens, des hommes de guerre… Tous ces intermédiaires lui ont permis d’acquérir un colossal savoir. Puis il a fini par apprendre lui même le latin et il s’est procuré de nombreux ouvrages dans cette langue morte.” À la fin de sa vie, le peintre avait à sa disposition une collection de 300 ouvrages, “très importante par rapport à celles de l’époque”.

“Toute ma vie, j’ai voulu connaître et comprendre la nature humaine”, écrit Léonard de Vinci dans l’un de ses carnets. Pour cela, il va jusqu’à passer des nuits entières à disséquer des cadavres. Ainsi, il détache la peau d’un visage afin de tracer les muscles responsables du mouvement des lèvres – ce qui lui permet ensuite de peindre le sourire de La Joconde.

“Comme tout artiste de l’époque, il voulait connaître la musculature afin de représenter des corps humains réalistes, mais il ne s’est pas contenté de cela. Il a aussi étudié les os, les organes… Quand vous peignez, vous pouvez vous contenter de peindre l’apparence, mais si vous essayez de comprendre l’intérieur, votre peinture sera beaucoup plus profonde”, note Serge Bramly.

Le Florentin, qui aime se vanter d’être “l’élève de l’expérience et de l’expérimentation”, développe finalement une méthode empirique de compréhension de la nature, qui préfigure la méthode scientifique de Descartes.

“Il préfère l’expérience au savoir académique. L’observation de la nature et du monde réel est sa principale technique de travail”, explique Serge Bramly. Selon lui, “sa force, c’était qu’il voulait tout vérifier par lui-même, car il ne faisait pas confiance ni la tradition, ni à ce qui avait déjà été écrit”.

L’art de la procrastination

Décrit par ses contemporains comme une personne facilement distraite, Léonard de Vinci a laissé malgré tout plusieurs oeuvres inachevées, dont l’Adoration des Mages et Saint Jérôme. Certains historiens comme Walter Isaacson l’expliquent par son perfectionnisme : “confronté à des défis que nombre d’artistes auraient choisi de ne pas relever, il ne peut se résoudre à les ignorer, et préfère abandonner ses pinceaux”.

Pendant toute sa vie, le peintre ajoute des détails et des améliorations à certaines de ses oeuvres, dont Saint Jean Baptiste et La Joconde, qu’il ne livre pas à ses commanditaires et perfectionne de façon obsessionnelle.

“Son idée de la peinture comme ‘miroir parfait’ de la nature nous incite à penser que l’inachèvement n’est que fortuit, que ses oeuvres étaient constamment peaufinées, et que certaines sont restées inachevées parce que la mort l’a surpris”, écrit Vincent Delieuvin, conservateur en chef au département des Peintures du musée du Louvre.

Pour Johannes Nathan, historien de l’art à l’université de Berlin, il s’agirait d’une procrastination intentionnelle, une véritable technique : “on peut se demander s’il ne pensait pas que ses oeuvres étaient plus intéressantes dans leur état non fini. Mais il essayait surtout de trouver la formule parfaite pour chacune de ses oeuvres. C’est ce qui explique pourquoi, lorsqu’il a réalisé La Cène, un proche raconte que certains jours il peignait sans cesse, que d’autres fois il regardait son tableau sans rien faire, et que parfois, il prenait son pinceau pour effectuer de toutes petites retouches”.

Dans ses carnets, Léonard de Vinci explique que pour être créatif, mieux vaut prendre son temps et laisser ses idées mijoter.

“Les hommes au génie ambitieux réalisent parfois leurs plus grandes oeuvres quand ils travaillent le moins, car leur esprit est accaparé par leurs idées et la perfection de leurs conceptions, auxquelles ils donnent ensuite forme”, écrit-il.

De son côté, Pascal Brioist tient toutefois à nuancer, concernant ses oeuvres inachevées : “Effectivement, Léonard était ultra-perfectionniste. Mais concernant l’Adoration des Mages, il s’agissait d’un travail si ambitieux et si colossal, que dans le temps qui lui était imparti, c’était pratiquement impossible de rendre cette oeuvre dans les temps”. Selon l’historien, “il n’était pas désordonné, mais avait simplement une pensée extrêmement riche et une façon de penser différente, avec une façon de travailler au contraire extrêmement méthodique. Il voulait avant tout comprendre le monde, d’où sa propension à passer constamment du coq à l’âne”.

Travail collaboratif

Contrairement à une légende urbaine qui voudrait que Léonard de Vinci ne dormait pas la nuit, Johannes Nathan le décrit comme un homme “sportif, avec une hygiène de vie saine, travaillant beaucoup, mais pas constamment”. Pour peindre La Cène, le Florentin se “limitait” ainsi à travailler du lever au coucher du soleil.

Loin, également, de l’image d’un vieux sage cherchant la solitude, l’artiste était “un homme de cour, sociable… qui n’était presque jamais seul”, indique Serge Bramly. À Florence et Milan, Léonard de Vinci tient un atelier, dans lequel travaillent une demi-douzaine de disciples.

“Bien souvent, il leur confiait à la tâche d’exécuter la même peinture que lui, afin d’explorer avec eux les différentes approches envisageables pour une même oeuvre. Si bien que seuls 15 tableaux lui sont aujourd’hui attribués, les autres étant le fruit d’un travail d’équipe”, explique le critique d’art. “Comme le laissent transparaître les carnets de Léonard, la création artistique est pour lui une affaire collégiale. Certaines de ses oeuvres, comme L’Homme de Vitruve, sont aussi le fruit d’un partage d’idées et de croquis avec des amis”, écrit pour sa part Walter Isaacson.

Finalement, que peut nous apprendre Léonard de Vinci ?

“Qu’il faut être curieux, observateur.. mais aussi qu’il peut être utile de s’égarer sur des voies parallèles”, estime Serge Bramly. Ainsi, le plus grand défaut du génie italien était sa façon de se perdre dans certaines recherches…. Mais comme le note Walter Isaacson, “tous ces travaux ont finit par enrichir les liens qu’il établissait entre les choses” – jusqu’à nourrir son oeuvre.

(1) “Léonard de Vinci – La biographie” – Walter Isaacson, Quanto, 2019.

(2) “Léonard de Vinci”, Serge Bramly, JC Lattès, 1988.

(3) Au total, Léonard de Vinci a mené plus d’une douzaine de dissections.

CE QU’IL FAUT RETENIR

-> Entretenir une curiosité constante

-> Observer le monde

-> Prendre des notes pour mettre ses idées en forme

-> Ne pas se contenter de ce que l’on sait faire

-> Remettre, parfois, des choses au lendemain

-> Viser la perfection, mais accepter l’imperfection

-> Collaborer pour mieux innover